文章原刊于《阿拉伯世界研究》2019年第四期。篇幅所限,有所删节。

作者:朱泉钢

文|朱泉钢

▲ 加沙战争期间,也门胡塞武装在红海劫持的以色列相关货船。图源:互联网

中东变局以来,由于外部干预、政权更迭和武装冲突,伊拉克、黎巴嫩、利比亚、叙利亚、也门等教派、族群或部落关系复杂的阿拉伯国家均出现了突出的安全问题,提升安全治理成为这些国家的当务之急。然而,上述国家中央政府的安全供给能力明显不足,非政府武装力量的影响力较大,导致安全治理中复杂而特殊的多重武装力量崛起现象,最终破坏了国内正常安全秩序的顺利形成。

在当前中东脆弱国家多重武装力量崛起的问题上,也门具有代表性和典型性。也门多重武装力量是对存在于该国境内不同政治集团拥有的各种武装组织的统称。在也门,武装力量数目繁多、种类多样、构成复杂,除了政府统辖的国家武装力量之外,还存在各种非政府武装力量、反政府武装力量、极端主义武装力量、外国武装力量等。

前总统萨利赫下台后,也门政治转型陷入僵局,出现了亲胡塞力量与反胡塞集团的军事对垒,内战逐步扩大。随着中央政府进一步丧失对合法使用暴力的垄断权,也门安全形势急剧恶化,武装冲突异常激烈,极端主义势力乘势坐大,人道主义危机此起彼伏。本文尝试系统梳理当前也门多重武装力量的特征及类型,分析其崛起的原因及影响,探讨治理多重武装力量的困境及出路。

1 也门多重武装力量的特征及类型

中东变局以来,也门安全形势不断恶化,国家武装力量提供安全保障的能力有限,其他武装力量乘机填补“安全真空”,也门呈现出多重武装力量崛起的复杂态势。

(一) 也门多重武装力量的历史惯性和独特性

纵观历史,也门多重武装力量并非新近现象。1962年,也门的“军官革命”推翻穆塔瓦基利亚王朝,建立阿拉伯也门共和国(以下简称“北也门”)。然而,北也门很快陷入共和派与君主派之间的内战。1962年至1967年间,也门多重武装力量包括也门国家武装、君主派武装力量(以西北高地部落武装为主)和埃及军队。1967年后,埃及军队撤离也门,君主派武装力量因沙特支持的终止而解散。然而,部落武装力量在内战中得到不同程度的加强。三届也门政府(1967年~1978年)囿于部落压力和沙特的阻挠,无力垄断合法使用暴力的权力。这一时期,也门多重武装力量主要包括国家武装和部落武装。

萨利赫统治期间(1978年~2011年),也门多重武装力量的问题依然突出。一方面,除国家武装外,部落武装势力仍旧强大。1978年萨利赫上台后,为获得部落力量的支持,政府赋予一些部落联盟在安全、司法和经济领域广泛的自主权。具体到安全领域,即政府允许部落武装的存在。另一方面,萨利赫组建了许多平行性的安全部门,包括共和国卫队、也门特种行动部队、中央安全组织和国家安全局等,这些部门均由萨利赫家族的成员掌管,是忠诚于萨利赫的武装力量。此外,一些反政府武装力量的威胁开始扩大。进入21世纪以来,极端主义武装开始在也门活动。2004年至2010年间,胡塞武装崛起,先后与中央政府爆发了六轮武装冲突,即萨达战争。

由上可见,也门国内多重武装力量现象具有历史惯性,国家武装与部落武装长期并存是其最为显著的特征,同时武装力量的发展也呈现动态特征,在不同时期的构成存在差异。自2011年也门爆发大规模民众抗议以来,中央政府的统治权威和治理能力进一步下降,萨利赫统治时期存在的多重武装力量——胡塞武装、萨利赫家族控制的武装、部落武装、极端主义武装成为也门多重武装力量的重要组成部分。同时,也门多重武装力量也呈现出一些新特征。

第一,武装力量异常活跃,影响遍及全国。

萨利赫统治时期,也门武装力量虽然不时参与冲突,但冲突整体上规模较小,持续时间也较短。例如,1994年也门内战的交战区域集中在该国中部和南部,且战争持续时间较短。胡塞武装与中央政府之间的萨达战争虽然持续了六年 (2004年至2010年) ,但交战区域主要在西北高地进行。然而,武装力量在当前也门冲突中表现得极其活跃,也门战争也因此具有内战、代理人战争、反恐战争和教派战争等多重色彩。此外,最近两年冲突涉及的范围十分宽广,除马赫拉省基本未受战火波及外,全国其他省区均受到不同程度的破坏。

第二,武装力量与政府联系减弱。

历史上,也门不少武装力量的产生和存在与政府的支持和默许态度密不可分。例如,萨利赫时期的平行性安全部门是政府为防止常规军发动政变、维持政权生存而建立的。此外,哈希德部落联盟的武装力量存在也得到了政府首肯。然而2011年之后,虽然也门部分武装力量仍与政府密不可分,但是大多数武装力量的产生和发展并不依赖于政府支持。这意味着,政府对于多重武装力量的掌控和应对难度进一步增大。

第三,武装力量类型复杂多样。

长期以来,也门武装力量的类型相对简单,主要包括国家武装、平行性安全部门、部落武装和反政府武装。然而2011年以来,武装力量的种类日趋多元,这些武装力量按照意识形态可划分为以胡塞武装为代表的宗教性武装力量和以“南方过渡委员会”为代表的世俗性武装力量;按照国别属性可划分为沙特和阿联酋支持的外国武装力量和以哈迪政府军代表的也门本土武装力量;按与政府的关系可划分为亲政府武装、反政府武装和摇摆性武装三类。

(二) 也门武装力量的类型

武装力量与政府的关系往往是考察内战中武装力量问题的起点。下文将分别考察也门亲政府武装力量、反政府武装力量和摇摆性武装力量等三种武装力量类型。

第一,亲哈迪政府的武装力量,其主要包括四类:一是也门安全部门,其中最重要的是政府军。2016年初,也门政府声称政府军有45万人,但根据权威人士判断,政府军规模或仅有6万~7.5万人。当前,沙特和阿联酋主导的联军负责训练和武装哈迪政府军。军队名义上归哈迪政府管辖,但由于也门长期存在的“部落型军队”传统,军队具有明显的碎片化特征,不同的军团往往更加忠诚于军团指挥官和部落精英,对国家的忠诚度相对有限。二是政府新建或整编的平行性安全部门。哈迪继承了也门政府组建平行性安全部门的传统,他在2012年组建总统保卫部队,该部队由其子纳赛尔领导。此外,也门政府将一些非政府武装力量整编进平行性安全部门。例如,在战况激烈的塔伊兹市,哈迪将一些反胡塞武装的非政府武装整编为总统保卫部队第五营。三是阿里·穆赫辛将军(Ali Mohsen al-Qadhi al-Ahmar)领导的武装力量。穆赫辛将军是也门的重要军事和政治精英,他与也门最为显赫的艾哈迈尔家族、具有穆斯林兄弟会背景的伊斯兰改革集团 (即“伊斯兰改革党”) 以及哈希德部落联盟联系紧密,且与“基地”组织有长期来往。萨利赫政权倒台后,阿里·穆赫辛领导的也门第一装甲师彻底转变为一支忠诚于他本人的武装,沙特成为该武装最大的金主。四是沙特领导的国际联军。2015年,为应对亲伊朗的胡塞武装强势崛起造成的威胁,沙特纠集埃及、摩洛哥、约旦、苏丹、科威特、阿联酋、卡塔尔和巴林等国对也门实施军事干预,其行动主要集中在空中打击和海路封锁。在地面战场上,外国军队主要是阿联酋的陆军以及受沙特资助的塞内加尔、苏丹、哥伦比亚等国的雇佣军。

第二,反对哈迪政府的武装力量,其主要包括两类:一是胡塞武装。20世纪70年代,萨达省的栽德派宗教人士巴德尔丁·胡塞(Badr al-Din al-Houthi)发起栽德派复兴运动,2004年更名为“胡塞人”,即人们熟知的胡塞运动。目前,胡塞运动的领导机构是长老委员会,其军事力量即人们通常所说的胡塞武装。胡塞武装的规模约2万~3万人,成员主要是萨达省的部落民兵,该武装在战争中通过赋权地方指挥官而变得十分强大,重型武器主要来自击败政府军所获得的战利品。二是极端主义武装力量。在也门,极端组织主要是“阿拉伯半岛基地组织”和“伊斯兰国”组织的也门分支。前者是也门影响力最大的极端主义武装,其目标是在阿拉伯半岛建立“哈里发国”和执行伊斯兰教法,活动区域主要在贝达省、埃布省、阿比扬省和哈德拉毛省,并在塔伊兹、亚丁和夏卜瓦有零星活动,该组织的头目是雷米 (Qasim al-Raymi) ,组织规模约4000人。“伊斯兰国”组织也门分支的影响也不容小觑,其领导层包括阿代尼(Nashwan al-Adeni)等人,该组织主要在亚丁、哈德拉毛、萨那、塔伊兹、夏卜瓦和贝达等逊尼派占人口多数的地区活动,袭击手段较“阿拉伯半岛基地组织”更加残暴。

第三,摇摆性的武装力量,由于该武装力量对待政府的态度相对复杂,很难用亲政府或反政府的简单二分法来界定其性质,其主要包括三类:一是人民委员会 (Popular Committees)。在也门,组建人民委员会并不是新的现象。人民委员会主要是部落力量为保护社群利益免受外部威胁而组建的,其职责包括保护当地的基础设施、维持公共秩序、负责检查站安检等。由于人民委员会并不是一个组织,而是对多数部落民兵组织的概称,因此需要对其性质进行具体分析。与哈迪政府关系良好的人民委员会,其成员每月能从政府领取工资,成员规模约有1.5万人。然而,他们并不完全遵循政府命令,而是具有高度的独立性,甚至从事绑架、勒索、抢劫等非法活动。2014年9月,胡塞武装组建了亲己的人民委员会。二是萨利赫家族控制的武装力量。在长达30余年的统治中,前总统萨利赫组建了庞大的庇护网络,确保他与许多精英保持密切联系。虽然萨利赫于2011年被迫下台,但是他仍能利用积攒的600亿美元的资金,庇护忠诚于他的武装和其他力量。萨利赫家族控制的最重要武装是前政权的平行性安全部门,尤其是由他的儿子和侄子掌管的共和国卫队和中央安全组织等,这些力量中的大多数人在萨利赫下台后仍忠诚于萨利赫家族,人数在3万左右。2014年,萨利赫集团与胡塞武装结盟,反对哈迪政府。2017年底,萨利赫由于与沙特亲近而被胡塞武装杀害。之后,萨利赫家族转而与哈迪政府一道反对胡塞武装。三是南方过渡委员会。该组织成立于2017年5月,其前身是“南方运动”,领导人包括前亚丁省省长祖贝迪等人,成员主要是南方的一些军政精英及其追随者。他们的武装力量并不是特别强大,主要依赖阿联酋的支持。该力量在对抗胡塞武装时与哈迪政府合作,但在也门南部影响力的争夺上与政府存在冲突。

2 也门多重武装力量崛起的原因

当前也门的武装力量不仅数量众多、种类繁杂,而且行动活跃、作用显著。2017年也门民调中心就“谁能给你们提供当地的安全保障”这一问题开展全国性调研,仅有16%的受访者表示是军队等国家安全部门。显然,政府和非政府性的武装力量并存已经成为也门安全格局中的一个重要现象。也门多重武装力量崛起主要源于以下两个层面的因素。

(一)国内层面:安全结构脆弱

中东变局发生后,整个中东地区多重武装力量的崛起并非凭空而来,而是有其特定的历史和组织因素,其中的结构性原因至关重要。在也门,多重武装力量崛起的深层次原因是也门不稳定的安全结构,包括缺少强有力的政府机构和包容性的社会结构,以及极度糟糕的经济状况。

第一,也门国家机构长期脆弱,这是多重武装力量崛起和安全结构碎片化的重要原因。国家机构是不同社会力量谈判和讨价还价的制度平台,它往往反映社会力量互动的“游戏规则”,决定国家权力的分配和管理。在也门,缺乏效力的国家机构降低了社会力量合作解决问题的意愿和背叛国家的成本。

一方面,国家机构脆弱致使一些社会群体被边缘化,促使他们使用武力手段谋取社群利益。萨拉·菲利普斯(Sarah Phillips)曾指出,长期以来也门的国家资源极为稀缺,国家机构效力有限,政府运行的实质是庇护政治,即总统使用国家资源构建并维持庇护网络,以此换取地方精英对政府的承认。哪些力量能够被纳入庇护体系以及他们在庇护体系中的地位,主要取决于他们与总统的关系。萨利赫下台后,在也门政治转型进程中,长期受到不公平待遇的胡塞运动和“南方运动”被进一步边缘化,促使他们愤而使用武力手段寻求社群利益。

另一方面,国家机构脆弱导致政府无力镇压武装力量的叛乱,无政府状态促使非政府武装力量填补安全真空。埃及、突尼斯的国家能力相对强大,两国虽然受到中东变局冲击,但其国家机构得以维持,安全部门能够有效维持国家秩序。然而,也门脆弱的国家机构在胡塞武装的冲击下迅速崩塌,也门不再有“利维坦”保障国家安全和秩序,便陷入了霍布斯所说的“所有人反对所有人”的状态。为了应对这种极度不安全的形势,一些社群武装便被激活或者新建武装力量以确保自身安全。

第二,也门社会异质化程度高,且缺乏公民文化,这是多重武装力量崛起的社会原因。

一方面,也门存在多种结构性的社会矛盾,这为一些社群力量参与武装冲突提供了“燃点”。也门国内的主要矛盾包括南北矛盾、部落矛盾和教派矛盾等。历史上,也门南北差异较大,虽然1990年南北也门实现了统一,但是南也门民众普遍认为中央政府偏袒北方,这也是“南方运动”寻求武装自治的重要原因。也门国内存在约200个规模较大的部落,历史上这些部落为了争夺资源和声誉经常发生冲突。胡塞武装与萨利赫政府之间的战争,就有巴基勒部落联盟和哈希德部落联盟冲突的影子。此外,也门存在显著的教派差异。从教派的人口分布来看,也门国内什叶派人口占比约35%,逊尼派人口占比约65%,20世纪70年代之后,栽德派和萨拉菲主义运动的矛盾不断加剧,教派矛盾推动了“阿拉伯半岛基地组织”在也门的发展。

另一方面,也门主流的政治文化仍然是部落和区域性的,而非公民和国家性的,这使得族群武装冲突极易被激活。在也门,农村人口高达70%,当地的也门人仍然高度重视自己的部落身份,愿意将自己的安全交托给部落。如一名塔伊兹地区的护士在采访中指出,“如果有家族,就不需要警察。我不想去警局,因为那里没有女性警官,并且警察将指责转向我,败坏我的声誉”。公民身份和国家认同意味着民众将其他民众视为群内成员,因而愿意使用和平手段解决冲突。由于缺乏公民文化和国家认同,也门民众的部落认同加剧了群体之间的分裂,而部落的尚武文化传统则进一步加剧了武装冲突。

第三,也门经济状况恶劣,获取经济利益成为精英和普通民众诉诸武力的重要动机。

一方面,获取经济利益是一些社群领导组建武装力量的重要考虑。胡塞武装一直抱怨政府对于他们的大本营——萨达省的资源分配过少。2014年胡塞武装发动叛乱的重要原因正是为了谋取更多的物质利益。随着战争的爆发和延续,也门的武装力量领导往往受益于战争经济,他们得益于直接从事经营活动和间接管理经济活动(在控制区内“收税”)。通过建立武装获取经济收益,使他们愿意积极扩充武装,而不愿轻易解除武装力量。

另一方面,普通民众缺乏获取经济资源的机会,加入武装组织能够获得相对稳定的收入。长期以来,也门经济主要依赖农业,一直是阿拉伯世界经济最落后的国家之一。2010年,也门人均国民生产总值仅1180美元。由于缺乏工业部门吸收劳动力,失业率长期居高不下,并随着武装冲突进一步恶化。据《也门观察者》的数据显示,也门失业率从2011年2月革命前的25%升至2013年的36%,2014年更是飙升到44%。也门国内大量青年人苦于无法找到合适的工作,转而加入武装组织谋求生计,这为武装力量提供了大量兵源。

(二)外部层面:代理人战争的推动

2014年以来,也门国内各种力量为了争夺权力、进行复仇和竞争资源而展开激烈的武装冲突。其中,胡塞武装受到伊朗的支持,而沙特基于遏制胡塞武装和伊朗扩张的考量,不仅组建联军对也门进行直接军事干预,而且积极扶植代理人间接影响也门局势,这为也门的武装力量崛起和冲突持续注入了外部动力。

第一,沙伊两国为也门的代理人提供军事支持,是武装力量参战的重要保障。沙特在也门投入的战略成本很高,积极为反胡塞力量提供军事训练和武器装备。从2015年开始,沙特在其境内南部城镇沙鲁拉为亲哈迪的也门部落武装提供军事训练,包括轻武器使用和战术知识。此外,沙特持续为哈迪政府军等代理人提供武器装备支持,也门军方曾多次公开对沙特领导的阿拉伯联军表示感谢。

伊朗支持胡塞武装,积极为其提供军事援助。2014年曾有一些胡塞武装成员在伊朗库姆附近的伊斯兰革命卫队训练营接受训练。2011年以来,伊朗增加了对胡塞武装的武器援助,包括AK-47突击步枪和便携式火箭弹。许多军事专家认为,胡塞武装的导弹技术突飞猛进得益于伊朗提供的装备和技术。

第二,沙伊两国为也门的代理人提供资金和外交支持,是也门武装力量得以持续壮大的重要原因。沙特为建立反胡塞武装的力量提供了大量资金支持。近年来,安全和军事开支一直是沙特政府的最大支出,安全预算占2017年沙特财政预算的32%。2015年沙特财政大臣曾表示,也门战争花费了沙特53亿美元。当前,也门战场每年耗费沙特约50亿至60亿美元。此外,沙特还通过外交和宣传加强自身干预也门以及对抗胡塞武装的正当性。

与此同时,伊朗也向胡塞武装提供资金和政治支持。据报道,伊朗每年向胡塞武装提供数百万美元的援助。一些伊朗军政高官公开表达对胡塞武装的支持,并批评沙特领导的联军对也门进行军事干预。此外,伊朗还帮助胡塞武装在黎巴嫩真主党控制的地区开设了马西拉(Al Maseera)电视频道。

在也门战场上,美国的庇护国角色常被忽略。事实上,美国在也门有两场代理人战争,一是支持沙特联军对抗胡塞武装,二是扶植阿联酋及其盟友在地面战场打击极端主义力量。美国对于沙特的军事支持,不仅是沙特进行空袭和扶植代理人的基础,而且是沙特长期不愿积极参与和平谈判的重要原因。

总之,也门国家机构缺乏效力、社会缺乏凝聚力和经济状况极端恶劣,脆弱的安全结构是也门武装力量崛起的根本原因,而外部力量的干预和代理人战争不仅为也门武装力量崛起提供了重要支持,也为也门武装冲突的持续发酵注入了动力。

3 多重武装力量崛起对也门和中东局势的影响

有研究者认为,一些非政府武装力量为也门普通民众提供了相对有效的安全保障,使得民众的安全感整体较高。2017年的调查结果显示,在也门全国范围内,有近六成的民众感受到总是或大多数时候是安全的,而感觉总是或大多时候不安全的人仅占两成。39但总的来看,多重武装力量崛起对也门和地区局势的影响是消极的。

第一,多重武装力量的存在损害也门的主权完整和统一。

当前,主权不可分割仍是国际社会普遍遵循的国际法准则。多重武装力量崛起对于也门主权的破坏是显而易见的。

首先,也门出现多个权威中心,其主权完整受到严重冲击。事实上,也门当前存在三个“政府”:一是受到沙特支持和国际社会普遍承认的哈迪政府,该政府目前偏安于亚丁,具有形式上的合法性,但对于也门局势的实际掌控能力十分有限。二是胡塞运动在萨那组建的“政府”,其鼎盛时期控制了全国近2/3的土地,目前主要控制着也门北部地区。在其控制区内,胡塞武装既管理经济活动,也提供公共服务,还保障安全秩序。三是“南方过渡委员会”在亚丁组建的“政府”,作为对抗北部的代表性力量,得到了不少南部民众的支持。除此之外,也门还存在为数不少的具有一定政治实力的非政府组织。

其次,外部力量基于权力政治、身份政治和地区野心,直接或间接军事干预也门事务,破坏了也门的国家主权。一方面,沙特和阿联酋在也门境内支持多支非政府武装力量,这些力量并不都是支持哈迪政府的。此外,由于政府的脆弱性,即使外部力量做出有损也门主权的举动,政府也几乎无力反制。另一方面,也门进一步沦为多个外部力量的势力范围。传统上,也门是沙特的势力范围,沙特通过资助西北高地的部落及也门政府,获取了在也门的强大影响力。随着阿联酋在也门支持大量武装力量,尤其是南部的势力,其在也门南部的影响力增强,未来将日益显著。伊朗通过支持胡塞运动,扩大了其在也门的影响力。显然,这进一步破坏了也门的主权独立和完整。

最后,也门未来安全部门重建难度增加,这从根本上阻碍着也门的主权完整。一方面,也门民众对于国家武装的信心下降,不利于建立统一、透明、高效的安全部门。2017年的一项调查显示,当被问及“是否应该只由国家来提供安全”时,也门民众对于国家垄断安全治理的支持率较2013年下降了约5%。这不仅表明政府建立权威性的国家武装缺乏大众支持,而且意味着非政府武装力量仍有较大的生存空间。另一方面,如何安置非政府武装力量将是也门安全部门重建的难题。在战争结束的第三世界国家,安全部门重建总是一个困难的议题。政策选择面临两难困境:如果直接复员这些武装力量,意味着社会中存在大量能瞬间转变为武装分子的人员,显然具有潜在风险;如果将他们编入国家安全部门,意味着安全预算将大幅增加,且很难保证这些人对国家忠诚,这对国家主权仍是潜在威胁。

第二,多重武装力量的崛起恶化了也门的安全局势。

目前,也门形成了四个既相互联系、又相对独立的冲突区。在北部,亲哈迪政府的力量与胡塞武装激战,前者得到沙特联军的空中支援和装备补给。在南部,“南方过渡委员会”在阿联酋的支持下,既与政府一道反对胡塞武装的“入侵”,又与政府存在摩擦。东部的哈德拉毛省和马赫拉省是第三个冲突区域。哈德拉毛省自然资源丰富,并深受部落和宗教势力的影响,“阿拉伯半岛基地组织”在2015年至2016年期间控制了该省大半年。当前,哈德拉毛省地方武装力量负责穆卡拉港和岛屿的安全,而也门第一军区下属的武装力量负责北部哈德拉毛谷地的安全。马赫拉省是也门受战争冲击最小的地区,部落准自治组织承担安全治理职能。第四个冲突区域是也门暴力程度最高的塔伊兹和荷台达。当地多支地方民兵武装与不同的冲突方结盟,并参与战争。他们主要通过切断供应线、摧毁基础设施等手段争夺城市控制权。塔伊兹遭到数年的围城战,当地居民深受胡塞武装和极端主义力量封锁的影响,并深陷联军空袭的困扰。红海沿线的荷台达,在战争一开始就被胡塞武装占领,深受沙特联军海路封锁的影响。当前,荷台达仍是反胡塞联军与胡塞武装争夺的焦点。

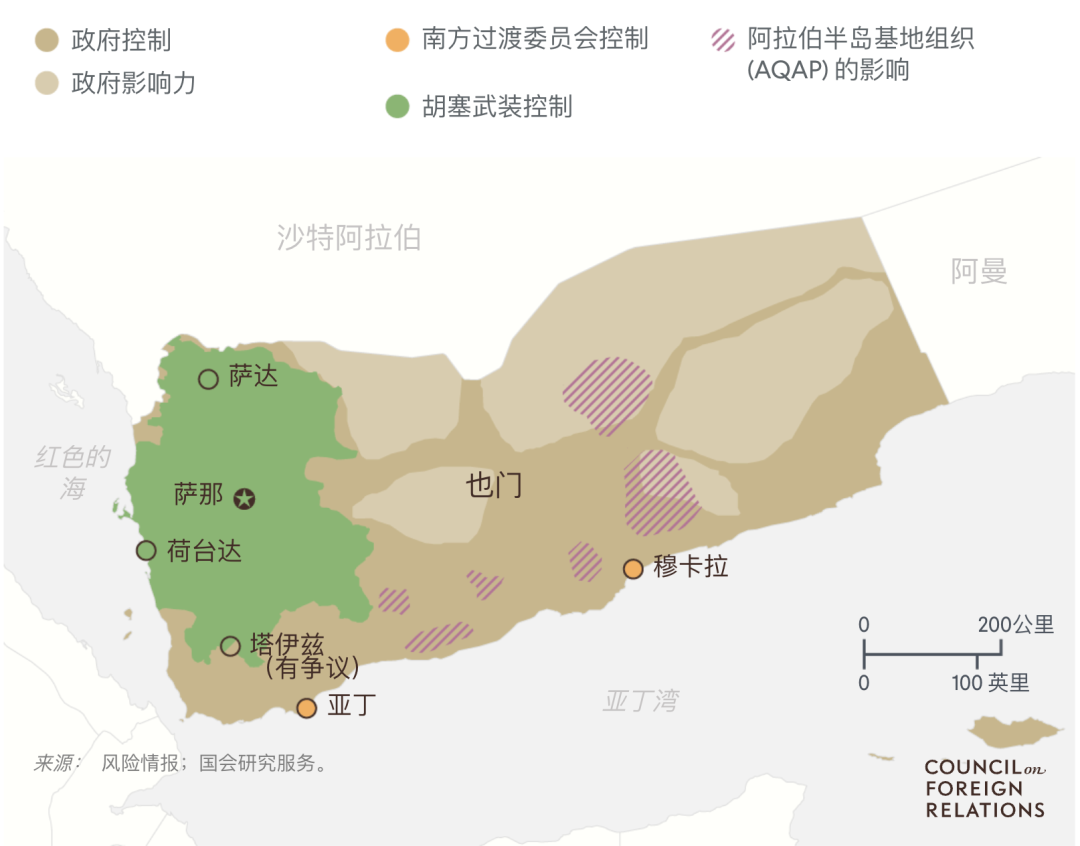

▲ 截止2022年1月的也门局势。图源:CFR

▲ 截止2022年1月的也门局势。图源:CFR多重武装力量崛起恶化了也门的人道主义状况。由于也门境内很多武装力量是非国家行为体,它们与国家的行为方式不同,这些力量不受政府责任的限制,国际社会的规范压力对它们影响有限,因此缺乏维护国家基础设施和保障公共安全的动力,也没有承担人道主义责任的意识。许多非政府武装力量将大量国际人道主义援助物资据为己有,只将很少一部分物品分发给普通民众。一些武装力量还阻碍国际人道主义援助行动,甚至扣押人道主义救援人员,以此阻止敌对方从中得到帮助。显然,这些举动严重违反了人道主义精神,进一步加剧了也门人道主义危机的恶化。

与此同时,多重武装力量崛起增加了也门问题的解决难度。一方面,不同武装力量具有相对复杂的利益诉求,这导致全面的政治安排较难实现。也门的冲突方较多,它们往往具有差异较大的政治目标。在拥有强大武装的情形下,很多武装力量往往并不愿意牺牲自身利益来支持政治和解进程。另一方面,外国势力的卷入不仅使也门问题进一步复杂化,而且影响了一些力量的谈判意愿。国外力量的介入,意味着它们势必要将自身利益反映在也门未来的政治安排中,这显然增加了也门和平谈判的难度。此外,国外力量持续为也门国内的武装力量提供经济、政治和军事支持,使得后者不愿积极参与和谈。例如,虽然在战场上不断败退,但由于沙特的力挺,哈迪政府拒绝了2016年科威特和谈中提出的政治解决方案,因为该方案未对哈迪未来的政治命运提供承诺。

第三,也门的多重武装崛起导致海湾地区的安全形势进一步恶化。

首先,胡塞武装的崛起进一步激化了它与沙特之间的敌对关系。沙特与胡塞武装的对抗由来已久,双方在意识形态、历史关系和战略诉求上存在矛盾。2014年以来,胡塞武装在也门的实力显著增强,这加剧了沙特的不安全感,导致沙特组建联军和扶植代理人对抗胡塞武装。反观胡塞武装,它屡屡采用边界滋扰、导弹袭击等方式报复和威慑沙特。沙特政府在2018年5月初表示,自出兵也门以来,胡塞武装共向沙特发射了119枚导弹,主要袭击沙特南部的吉赞和纳季兰,有时也对首都利雅得进行攻击。显然,沙特与胡塞武装处于高度敌对状态。

其次,沙特与伊朗的地缘政治竞争加剧。沙特与伊朗的地缘政治竞争由来已久,中东变局进一步激化了两国在中东地区的战略敌对,双方在黎凡特、海湾、北非等多条战线上展开激烈博弈。也门与沙特接壤,因此也门对于沙特安全极为重要。胡塞武装的崛起加剧了沙伊对抗,伊朗支持胡塞武装,试图以此牵制沙特的战略精力和消耗其战略资源,沙特则一直担心胡塞武装成为“也门版本的真主党”,进而将打击胡塞武装视为遏制伊朗在中东战略扩张的重要举措。可见,也门是沙伊两国战略角逐的重要场所,而也门战争成为加剧两国战略竞争的重要议题。

最后,多重武装力量的激战恶化了海湾地区的非传统安全状况。一方面,战争催生出大量难民。截至2018年8月,也门战争已造成200万人流离失所,超过19万人逃往索马里、埃塞俄比亚和伊拉克等国家。由于这些难民接收国自身也面临严峻的安全局势和资源稀缺问题,大量也门难民的进入对这些国家的社会、经济和安全造成了严重冲击。另一方面,战争破坏了也门及周边的生态环境。战争造成大量森林被毁,萨那的绿化率比战前降低了一半,也门水资源紧缺状况尤其是干旱形势持续恶化,这将对也门及其周边的生态环境造成长久破坏。

由此可见,也门多重武装力量崛起对于也门主权、也门安全局势以及地区地缘政治造成了多方面的不良影响。

4 也门多重武装力量问题的治理途径

鉴于也门多重武装力量对于安全的消极影响,国际社会、地区力量和也门政府试图对其进行治理。需要指出的是,这里探讨的多重武装力量问题的治理是指对多重武装力量本身的治理,而不是对多重武装力量崛起造成的安全问题的治理。下文将通过考察国际、地区和国内三个层次的也门多重武装力量问题治理实践,从治理主体、治理客体、治理议程的角度分析治理困境,并探讨可行的治理途径。

第一,在国际层面,以联合国为代表的国际组织试图斡旋也门的主要冲突方,以期尽快结束也门的战争状态,实现国家的整体安全。联合国秘书长先后任命贾迈勒·本奥马尔(2011年4月至2015年4月)、伊斯梅尔·艾哈迈德(2015年4月至2018年2月)和马丁·格里菲斯(2018年2月以来)为也门问题特使。联合国的斡旋任务大体可以分为两个阶段:2015年4月之前主要是支持海合会提出的也门政治转型倡议,2015年之后主要是说服主要冲突方重回谈判桌。

2015年4月14日,联合国安理会通过关于也门问题的2216号决议,要求举行和平谈判。在此基础上,也门各方进行了四轮和谈:2015年6月的日内瓦和谈,2015年12月的日内瓦和谈,2016年4月至8月的科威特和谈以及2018年12月的斯德哥尔摩和谈。在前三次谈判中,哈迪政府与胡塞—萨利赫联军虽然就交换战俘和部分停火的方案进行了讨论,但由于冲突方的承诺难题、部分利益攸关方未被涵盖和斡旋者的道德困境等原因,最终协议未能达成。直到2018年底,在格里菲斯的斡旋下,哈迪政府与胡塞运动进行了斯德哥尔摩和平谈判,达成了《斯德哥尔摩协议》。

联合国对也门多重武装力量的治理存在以下三个主要问题:一是治理主体的能力局限。由于联合国在也门并不具备强制力,因此其发挥的作用更多是协调性和斡旋性的,其斡旋的成功与否并不由联合国所左右,而是有赖于也门主要冲突方和利益攸关方的认可和支持。二是治理客体的代表性有限。长期以来,联合国主要斡旋哈迪政府和胡塞武装,而对于其它武装力量关注有限,这并不利于该问题的全面解决。三是治理议程缺乏系统性。联合国的治理议程主要关注和谈和停火,这有其合理性。但是,如果不能处理解除非政府武装、终结外部干预、加强国家武装能力等议题,也门多重武装力量问题的治理很难最终成功。

第二,在地区层面,沙特与阿联酋是参与也门多重武装力量问题治理的最重要力量。正如上文指出的,两国军队是也门多重武装力量的组成部分,因此是治理客体。然而,两国试图扶植并协调也门国内部分武装力量,因此也是治理主体。这看似矛盾,实则不然,因为两国并不是在同一组治理关系中同时充当主体和客体。整体上,两国是被治理的对象,而在地区层面,两国又是治理参与者。

一方面,两国对于也门武装力量的治理主要采取代理人战争的方式,即通过扶植反对胡塞运动的武装力量,实现反胡塞、反伊朗、增强在也门影响力的战略诉求。值得注意的是,阿联酋与沙特的行为方式并不完全相同,两者最大的区别是,沙特在也门几乎没有出动本国的地面力量,完全依赖代理人,而阿联酋则有3000人左右的地面部队存在。两国的代理人包括苏丹、塞内加尔和部分海湾君主国的军队,以及也门国内的力量——哈迪政府军、忠诚于萨利赫集团的武装(前总统萨利赫去世之后)、阿里·穆赫辛将军领导的武装以及其他一些部落武装等。

另一方面,沙特和阿联酋两国还负责协调友军中的不同武装力量,确保本阵营的“同仇敌忾”。在荷台达,反胡塞武装的联盟包括以下力量:塔里克·萨利赫领导的前共和国卫队成员、地方化的蒂哈马抵抗军、政府军以及南部的萨拉菲派,它们只是松散的联盟,彼此之间甚至不乏敌对,其行动受到阿联酋的支持、管控和协调。在亚丁,沙特领导的联军协调着哈迪政府与“南方过渡委员会”的关系。2018年1月,“南方过渡委员会”武装力量与哈迪政府军在亚丁兵戎相见,前者攻占了政府机构。2018年2月初,在沙特等国斡旋下,“南方过渡委员会”将亚丁的行政权力交还哈迪政府。

两国对也门武装力量的治理主要存在以下三个问题:一是作为治理主体,两国的治理合法性受到质疑。在许多也门人眼中,沙特领导的联军是“入侵者”,其空袭多次造成平民伤亡,其封锁加剧了也门的人道主义危机,是也门安全的“破坏者”。二是两国的治理客体选择存在问题。两国对于代理人的选择标准主要依据为是否反对胡塞武装,而对于这些力量与政府的关系、是否具有极端主义倾向、是否违反人道主义原则等问题,并未予以充分考虑,这存在诸多隐患。三是两国的治理议程很难实现其目标。两国的治理思路是,依托相关武装力量代理人,在军事上彻底击败胡塞武装。然而,由于胡塞武装强大的战斗力,以及反胡塞力量的分散性和脆弱性,这种治理议程目前效果十分有限。

第三,在政府层面,哈迪政府试图对武装力量进行混合性安全治理。混合性安全治理侧重于国家武装与非政府武装力量的并存和互动,即双方在安全治理中功能界限变得模糊,在行动上彼此配合。

哈迪政府对武装力量的混合性治理主要通过两个机制来实现。一是非政府武装力量的常规化,即部分非政府武装被整编进国家或平行性安全部门。如果某一非政府的武装力量承认哈迪政府的权威,政府就赋予该武装力量合法性,并对其提供资金和武器支持,同时这些武装力量也需要跟政府军一道执行某些军事任务,例如前面提到的总统保护部队第五营。二是国家武装力量的辅助化,即国家武装配合非政府武装力量,共同承担特定的军事任务。2015年,在塔伊兹战场上,战斗力较强的萨拉菲派武装是对抗胡塞武装的主力,而政府军承担着辅助力量的角色。562017年12月以来,在也门西部沿海地带,反胡塞联军向荷台达推进的行动中,忠诚于萨利赫家族的武装力量是主力,而政府军仅仅是辅助性力量之一。

由于也门政府安全提供者角色的权威性不复存在,因此,也门整体性的国家安全框架难以为继。与传统民族国家的安全制度不同,也门政府当前的安全架构并非自上而下型的等级性安排,而是由国家武装和非政府武装力量基于具体战场形势构成的治理网络,即安全治理混合化——非政府武装力量填补也门军队崩溃后的安全真空;国家武装与非政府武装力量共担安全治理职能。

哈迪政府对也门武装力量的治理主要存在以下两个问题:一是作为治理主体,政府缺乏足够的国内合法性,而且不具备足够强大的治理能力。由于哈迪政府缺乏国内民众的普遍支持,其生存主要依赖国际合法性,其政权治理能力有限,导致其治理多重武装力量的资源和手段不足。二是哈迪政府的治理机制具有内在的矛盾性。接受甚至支持非政府武装力量的做法,虽然在一定程度上有利于增强政府对抗胡塞武装的能力,但是却在客观上增强了这些非政府武装力量的实力,长远来看并不利于政府的安全治理和国家主权的完整。

最后,除了全球、地区和政府单个层次对也门多重武装力量治理存在的缺陷外,这三个层次之间缺乏相互协调,甚至相互抵牾,进一步加剧了对多重武装力量问题的治理困境。一是联合国治理方案的优先考虑是止战促和,这与沙特领导的联军和哈迪政府彻底击败胡塞武装的总思路并不一致。因此,相对具有合法性的联合国和谈机制迟迟不能发挥作用。二是沙特联军的治理议程往往只关注武装力量是否具有反胡塞运动的特征,而对这些力量与政府的关系、极端主义倾向等问题考虑有限。显然,这与哈迪政府对于那些具有反政府倾向力量的担忧存在矛盾。例如,哈迪政府与“南方过渡委员会”之间存在持续的敌对。三是不同治理层次的主体并未建立起有效的协调机制,导致各方在即便有共同利益的相关议题上,也未能形成合力。例如,在武装力量对人道主义问题造成的伤害方面,各方具有基本的共识。但由于缺乏协调,造成该问题并未得到较好解决。

斯德哥尔摩和平谈判以及《斯德哥尔摩协议》的达成为也门多重武装力量问题的治理提供了思路。斯德哥尔摩和平谈判是在全球层次的联合国斡旋下,地区层次的治理行为体沙特因卡舒吉事件受到美国的压力增大,遂向哈迪政府施压参与和谈的背景下进行的。2018年12月13日,《斯德哥尔摩协议》达成,其核心内容是,双方同意建立交换战俘机制,在荷台达省与荷台达、塞利夫、埃萨三个港口实现停火,组建讨论塔伊兹局势的委员会。这一协议的达成具有三重意义:一是协议是沙特领导的联军军事干预也门以来,联合国斡旋取得的最大成果;二是表明国际社会对也门问题的关注不断增强;三是在联合国和平斡旋中,沙特等海湾国家成为支持性力量。以斯德哥尔摩和平谈判为代表的兼顾全球、地区和政府层面互动的多层次安全治理框架,应当是也门多重武装力量问题治理的未来出路。然而,也门多重武装力量问题的多层次治理框架并未被制度化。也门问题的主要利益攸关方在协议达成之后并未进一步推进协议的落实,反而出现了相互扯皮的现象,这显然不利于也门多重武装力量问题的解决。

5 结 语

中东变局以来,以也门为代表的中东脆弱国家深陷安全真空之中。也门脆弱的安全结构以及外部力量的干预,成为多重武装力量崛起的重要原因,突出表现为武装组织数量多、种类杂、行动活跃和影响巨大等特征。这不仅削弱了也门的国家主权完整,而且恶化了也门及海湾地区乃至整个中东地区的安全局势。

当前,对于也门多重武装力量的崛起问题,形成了多种治理实践:一是全球层面联合国主导的也门止战促谈的治理平台,二是地区层面沙特和阿联酋主导的扶植和协调反胡塞武装的治理安排,三是哈迪政府采取的混合性武装力量治理模式。这些治理实践不仅在单个层次上面临治理主体、治理客体和治理议程的局限,而且不同层次之间也缺乏沟通和协调。因此,当前也门多重武装力量的治理问题仍然突出。

鉴于也门复杂的安全形势,多重武装力量问题的治理将是长期而艰巨的。对于也门多重武装力量问题的治理,短期内应当首先实现也门的全面和平,中期内应当实现以非政府武装力量的武装解除为核心的安全部门改革,长期内应当提升也门国家的治理能力和治理体系的现代化水平。这些目标的实现,需要全球、地区和也门国内层面的沟通协调和良性互动,即实现多层次安全治理安排的制度化。

*文章原刊于《阿拉伯世界研究》2019年第四期。篇幅所限,有所删节。

1、本文只代表作者个人观点,不代表星火智库立场,仅供大家学习参考; 2、如若转载,请注明出处:http://www.xinghuozhiku.com/396817.html